人民日报记者:周飞亚

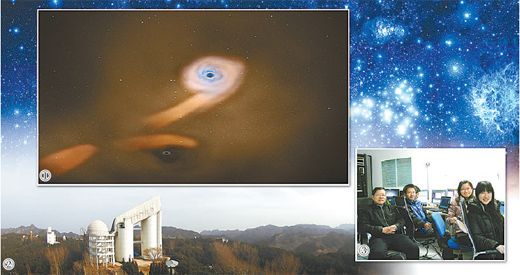

图①:北大教授刘富坤提出并被证实的“双黑洞”示意图。资料图片

图②:中国自主研发的郭守敬望远镜(LAMOST)。新华社记者 殷 刚摄

图③:北大吴学兵团队在丽江观测站。资料图片 制图:张芳曼

在燕园的最北端,临着一汪碧湖,有一座安静的小楼。飞檐翘角,古色古香,一进门,见三三两两的人来来去去,招呼、交谈用的全是英语,仿佛穿越到了另一个国度。

在北京大学科维理天文与天体物理研究所,英语才是工作语言。“我们所的国际化程度是很高的。”由此,所长何子山打开了话匣子。所里的24位教授,20个博士后,约有1/4是外籍人士,还不包括访问学者。作为国家“千人计划专家”,何子山自己就是1年多前的“海归”。

虽说“科学无国界”,但在国内各项科研领域,这样国际化的情形着实不多。天文研究,到底有什么奥妙?

“世界上最好的望远镜,我每年只能申请到几个晚上的观测时间”

在基础科学领域,天文大概是最需要国际合作的学科了。“一是因为天文观测十分依赖地理环境;二是大型设备费用昂贵,往往不是一个国家所能承担。”何子山介绍说,目前世界上正在筹建的大口径光学望远镜大多选址在智利或夏威夷,有的为国际合作建造,中国也是签约方。

观测的重要性不言而喻。但在中国,天文是一门非常年轻的学科,基础设备还比较缺乏和滞后。因此,一些重要观测往往需要跑到国外。不过,最好的望远镜就那么几个,全世界的天文学家都在盯着,蛋糕显然不够分。

“我每年只能申请到几个晚上的时间。更为稀有的是像哈勃这样的空间望远镜,只能申请到几个小时。”何子山表示,这已经算不错的结果了。

如此短时间,能获得足够的数据吗?

“这取决于观测的目标,很多时候也要看运气——比如仪器状态、天气情况,都会影响观测效果。”如果一切顺利,数据量一般就足够了,“有一次,我用一晚上观测获得的数据,写出了5篇论文。”

另外,按照天文学界的惯例,每一次观测数据都是全球免费共享的。有的情况下,观测者拥有一年的保密期,最终也会公开。比如哈勃的观测数据,就可以随时从网上获取,十分方便。事实上,绝大多数科研成果都是来自这样的“二手数据”。尤其是大范围的巡天观测,包含的信息非常丰富,研究目标不同的人可以从中各取所需。

有时候,观测也是个体力活儿。

博士后苑海波,主要研究方向是银河系结构,今年已经是他博士后的第四年,即将出站了。他手上这个项目,从读博就开始做起。整整两年,他每个月都要在南京紫金山天文台盱眙站观测至少10天。“尤其刚开始的时候,需要纯手动操作:输入坐标、观测、记录,然后下一个坐标……整晚就一直重复这个过程。”这还不算完,如今,他还需要运用国家天文台郭守敬望远镜(LAMOST)的观测数据,进行对照。

“不管多忙,每天都要抽出两三个小时来‘空想’”

偏向理论的研究,又是另一番光景。

北大天文系主任刘富坤的一天,是这样开始的:

8点左右到办公室,首先处理电子邮件。主要是与合作者讨论关于课题的想法。

浏览论文库,看看世界各地的同行们又取得了哪些成果,掌握最新的行业动态。

查看数据处理情况。天文学研究往往涉及大量的模拟运算,耗时较长,往往要在程序运行的一天甚至几天后才能得到结果。这个过程中,程序也需要随时调试、修正。

此外,还要见缝插针地指导学生、处理行政事务或者写写论文……

“就这样,一直到晚上7点半离开办公室。”刘富坤说,“几乎天天如此。周末也会到办公室。”

奇妙的是,无论多忙,刘富坤每天都会抽出两三个小时来“空想”。“看上去就像是坐在那儿发呆,其实我是在琢磨呢!”

刘富坤喜欢开创性的研究。但任何一个新点子,都不是仅凭“灵光一现”就能“妙手偶得”,而必然是思维长期沉浸其中的结果。他的“双黑洞系统潮汐瓦解模型”,就是这么琢磨出来的。

一般认为,宇宙中多数大质量星系中心都存在一个超大质量黑洞,当星系发生碰撞合并,就可能出现两个黑洞相互绕转的情况。然而,双黑洞很难被探测到。刘富坤想到:与单黑洞不同,由于有两股引力的影响,双黑洞附近的恒星被潮汐撕裂时发出的X射线,应该会出现“变弱(消失)—复原”的交替现象。他于2009年提出的这一预言,在2010年被观测数据证明,2014年正式发表,在学界引起了双黑洞的研究热潮。

“基础科学就是研究世界是什么样的。”刘富坤觉得,要想象世界的模样,“有时候,思考比动手操作更重要。”

“历法、导航、物理理论的验证……这些都是天文的贡献”

除了研究,还有教学。

研究所与天文系“亲如一家”,研究员们会给系里的本科生与博士生授课,也会带学生参与自己的科研项目。副所长吴学兵一周就要上6节课:“研究所的传统是这样,年纪大一些的多承担一些教学工作,让年轻教师有更多精力放在科研上。”

年轻的学子给研究带来了活力,有的学者甚至专门为此而来。研究员江林华就是其中一员。此前,他一直在国外。他坦言,回国工作,看中的就是学生质量:“中国不缺最一流的学生,但他们需要一流的引路人和一流的研究方向。”

不得不承认,天文还是一门“小学科”。至今,中国仅有5所高校设天文学本科专业,往往还是挂靠在物理学院,规模也不大。

“天文当然是冷门。有的学生报考时根本不知道这是研究什么的,家长总担心这个专业找不到工作。即使放眼世界,天文学术圈也是个小圈子。可是,”说到这里,吴学兵加重了语气,“《自然》《科学》这类顶级的科学杂志上,发表文章最多的学科就是天文。”

“冷板凳?我不觉得。天文是公众科学教育最有力的工具,是所有基础科学里最受欢迎的了。”何子山说,这样的例证有很多。

不过,他们的确常常遇上旁人不解的目光:你们做的事,有什么用?

天文有什么用?每个人的答案都不相同。

“看起来,天文对现实影响不大,”刘富坤说,“但‘人无远虑,必有近忧’,想要把事情做好,眼光就应该放长远一点。”

“怎么会没用呢?历法、导航、物理理论的验证……这些都是天文的贡献。”苑海波说。

“科学史上划时代的重大发现,很多都跟天文有关啊!”博士生李程远说,“从牛顿到爱因斯坦,他们的理论都是从天体运行中得到的启示。”

“天文用的是最精密的仪器,对相关技术行业也是有促进作用的。别的不说,就一项探月,促进了多少科技项目?”而且,在吴学兵看来,越来越倚重观测与探测,正成为学科发展趋势。

如人饮水,冷暖自知。就算天文比现实中更“冷”,这些将目光投向浩瀚星空的人也会甘之如饴吧。

就像江林华,每天工作达12小时以上,几乎没休过什么节假日,却丝毫不觉辛苦。“我很享受这种工作状态。”说完,他有些不好意思地笑了起来:“其实,让我休假,我也不知道还想做什么。”